來源: Australia News

在這片面積769萬平方公里的大陸上,對於很多人來說,關上門卻可能僅僅只是一個幾平米的房間,甚至是一個狹窄擁擠的房間或客廳角落。

近年來,包括合租形式在內的租房正在逐漸替代買房,成為澳大利亞這一代人的常態。

據澳洲統計局數據顯示,在1998至2018年的二十年間,澳洲家庭的租房比例從27%上升至32%。

其中,有約260萬人從私人房東處租房;

超過60萬人,為了到期繳不上房租而苦苦為難;

而根據最新的生產力委員會報告,還有17萬人在繳完房租后,每天只剩下35澳元可供其他開支。

然而同時我們也發現,這兩個地方的年輕人失業率高達16%(考慮邊遠地區的就業市場真實情況,或許還要再加10個百分點)。

1「30:40法則」:判斷房子有沒有壓垮你的生活

怎麼樣才能判斷房子有沒有壓垮你的生活?

怎麼樣才能判斷房子有沒有壓垮你的生活?

根據澳大利亞住房和城市研究所(AHURI)的「30:40」衡量法則:當一個家庭收入水平處於澳大利亞收入水平最底層的40%,並將收入的30%以上用於住房支出時,那麼該家庭就面臨著住房負擔壓力。

不過,該指標中的「40」意味著只限於「低收入」家庭,即在澳洲家庭收入分配中處於最底層40%的家庭;

而那些收入較高的人們,就算以30%以上的收入用於買房或租房,這也是一種自由的選擇——也就是說,住房支出對於他們購買生活必需品與服務(如食品、保健、教育等)的能力,幾乎沒有或完全不會受到影響。

實際上,在2015至16年間,澳洲最低40%家庭等值化可支配收入(稅后)水平為737澳元/周(即為38324澳元/年)。

什麼是等值化可支配收入?

據經合組織修訂后的規定,在統計等值化可支配收入時,家庭中的第一個成年人可計為1個單位,15歲或以上的人每人增加0.5個單位,15歲以下的兒童則每人增加0.3個單位。

以年收入都為7萬澳元(稅前)的家庭為例,不同類型的家庭雖然年收入相同,但適用於「30:40」法則判斷出的結果或許卻截然不同(如下表所示): 來源:澳大利亞住房和城市研究所(基於2015-16年澳大利亞稅務局稅率計算)

來源:澳大利亞住房和城市研究所(基於2015-16年澳大利亞稅務局稅率計算)

在現實中,與買了房或在還房貸的人們相比,租房的人們在澳大利亞所面臨的住房負擔壓力往往更為嚴峻。

說起來這一代的澳洲人也真是不容易,剛從「買房族」從「租房族」(Generation Rent)過渡沒多久,緊接著又變身成了「合租一代」(Generation Share)。

「當你每個星期大概工作20個小時,甚至更少時,除去房租再加公共交通費用和電話費等種種雜項開銷,就沒剩下多少錢了。」

在悉尼外郊租房的莉絲(化名)感慨,「因此,當房東宣布每個月漲價50塊甚至100塊的時候,我真的就無法承擔了。」

「我是幸運的,我的朋友已經提出可以讓我住在她家一段時間,等我找到更多的工作並安定下來。我是幸運的,我知道,有一些女人可能不得不睡在大街上。我很幸運。」

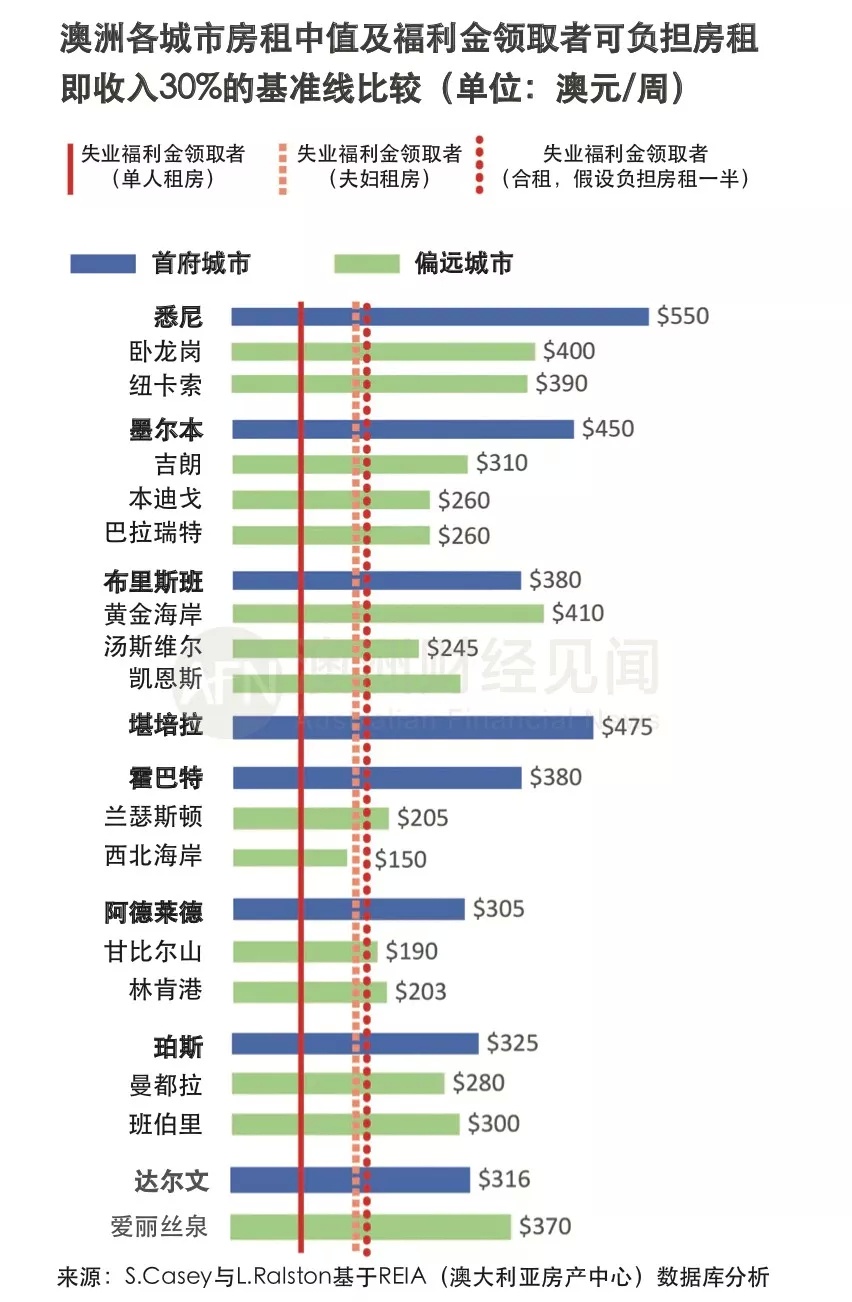

莉絲至少還有份工作,而對於那些正處失業中、僅靠救濟金收入為生的人們而言,房租帶來的壓力尤其令人沉重:事實上,在澳大利亞的所有地區中,只有兩個地方能讓單身失業者「有希望」負擔得起房租:塔州北部與霍巴特外郊。

在這些廉租房家庭中,每三個租客中就有一個向家人和朋友尋求資助;幾乎每四人中就有一人(23%)尋求福利或社區組織的幫助。

這也意味著,當高昂的租金終於將這些可憐人從大城市推向了外郊和邊遠地區,卻發現在這裡找工作反而難上加難。

這也意味著,當高昂的租金終於將這些可憐人從大城市推向了外郊和邊遠地區,卻發現在這裡找工作反而難上加難。

2 經濟壓力的「分界嶺」:在內城區與外郊租房的人們

實際上,在那些選擇在澳大利亞城市的內城區與外郊租房的人們之間,無形中佇立著一條經濟或財務壓力的顯著「分界嶺」。

來自悉尼科技大學和新南威爾士大學的幾位學者,聯合調查了居住于悉尼和墨爾本內城與中城區,以及與廉租遠郊區的私人租客。

具體而言,「30」指的是一個家庭的住房支出占家庭總收入(稅前)的最高百分比。其中,住房支出包括租金、抵押貸款付款(包括本金和利息)、市政廳費,稅收、家庭保險、修理和維修,以及對住房進行改建和物業管理費用等。

調查顯示,在租金水平中等與較高的地區,83%受訪者的主要收入來源是工資或薪水;

而在外郊的低租金地區,只有大約一半(56%)的人如此,而三分之一主要依靠政府養老金或福利。

與此同時,在低租金地區,超過四分之一(28%)的租戶家庭中,至少有一名成員處於長期失業或求職中;

而在中/高租金地區,只有8%的家庭中有人失業。

說實話,類似這種收入來源與失業率的地理性差異可能有些「老生常談」,但這份研究還揭露了這兩類人群之間差距驚人的經濟壓力:

說實話,類似這種收入來源與失業率的地理性差異可能有些「老生常談」,但這份研究還揭露了這兩類人群之間差距驚人的經濟壓力:

比如在租金較低的遠郊,會有更高比例的人餓著肚子,或者不得不靠典當或賣東西捱日子。

在低租金水平的外郊租客中,近三分之二(63%)經歷了上圖所列8項財務壓力指標中的至少一項,這是內城/中城區比例(32%)的近兩倍;五分之一(19%)的租客稱,他們承受了四個或更多的經濟壓力指標,而在內城/中城區地區,這一比例僅為6%。

在低租金水平的外郊租客中,近三分之二(63%)經歷了上圖所列8項財務壓力指標中的至少一項,這是內城/中城區比例(32%)的近兩倍;五分之一(19%)的租客稱,他們承受了四個或更多的經濟壓力指標,而在內城/中城區地區,這一比例僅為6%。

俗話說,「莫欺少年窮」——在澳洲買不起房的年輕人暫且不提,但當越來越多的中年人與老年人也開始從買房族變成「租房族」,甚至是「合租一代」時:我們真的能理直氣壯地說出那句「年齡越大,越沒人會原諒你的窮」嗎?

令人震驚的是,幾乎有六分之一的人表示甚至沒有飯吃。還有同樣比例的人們,不得不典當或出售一些東西來維持生計。

對於身陷這種狀況的人們來說,這些經濟壓力或許會對他們的生活質量以及身心健康都帶來破壞性的影響。

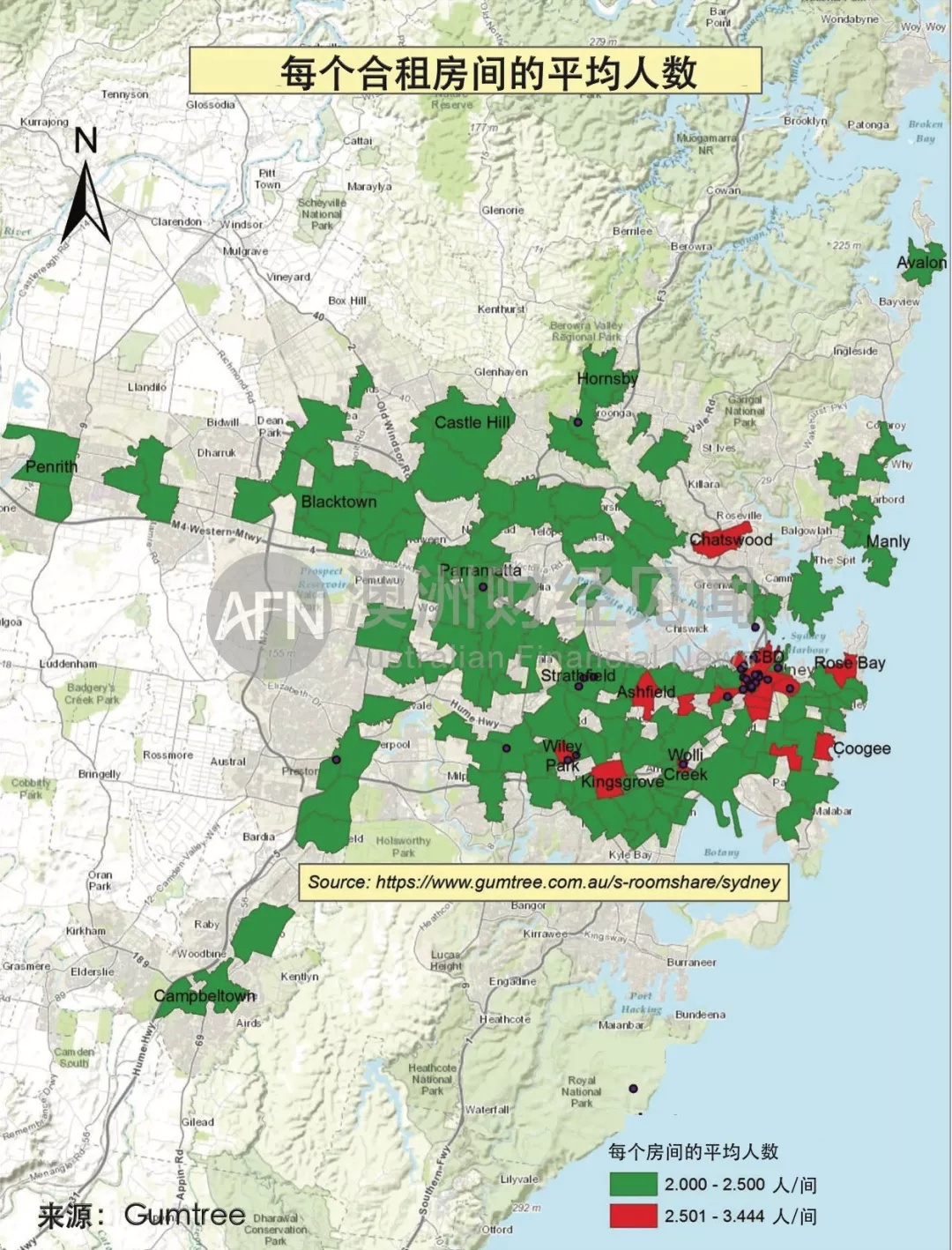

3 澳洲「租房族」正在成為擁擠的「合租一代」

事實上,哪怕是對於租在澳洲內城區的人們來說,也不一定就意味著:「房子是租來的,但生活不是。」

近年來,「合租一代」人群的增長趨勢十分顯著——這種趨勢在首府城市尤其顯著,但在區域中心也非常明顯。與他人合租的可以是一套別墅,也可以是一間公寓,甚至是一個單獨的房間。

由於合租能使租客們能夠在優越地區獲得低成本的房源,靠近服務、就業或教育(通常是大學)——於是,這成了一個最有可能吸引年輕人和流動人口的選擇。

由於合租能使租客們能夠在優越地區獲得低成本的房源,靠近服務、就業或教育(通常是大學)——於是,這成了一個最有可能吸引年輕人和流動人口的選擇。

但對於成年人的合租經歷,卻有可能是心酸的:「對不起,我覺得合租沒有什麼優點。因為你在和別人分享你的生活。我有過很多不好的經歷。」

一位年屆三十的留學生表示,「或許如果你和一個比我年輕十歲的人聊天,那他們可能會有另一種看法。但是像我這樣一個三十歲拿著學生簽證的人,合租只是為了生存,並試圖在離祖國有1.7萬公里的這個地方,為自己尋找最好的未來。」

事實上,隨著由於可負擔租房數量的減少以及社會觀念的轉變,除了留學生、停留較長期的觀光客和年輕的專業人士之外,越來越多的中年人甚至退休的老人也加入了這一陣營。

——根據來自悉尼大學的Maalsen基於各年齡段人士合租的研究表明,這種趨勢主要是由經濟能力限制所推動的。

有一種常見的情況是,人們在離婚或家庭感情關係破裂后失去了房子。在沒有住房、資產也有限的情況下, 合租顯然是一種出路。

而在老年人群中,雖然老年男性也會選擇合租,但老年女性在經濟能力上受到的限制顯然更為突出。由於工作時間有限,許多老年女性只能依靠數額有限的養老金維持自己的生活,有些人甚至還需要撫養子女或負擔家庭費用。

連連說了好幾遍自己「很幸運」的莉絲意識到,只要當房東提出漲價或者要求其搬出房子,她就需要很快離開重新尋找遮風避雨的一處屋檐。比如在新州,如果租房協議到期,房東可以提前30天通知租客離開。

事實上,越來越「擁擠」的租房市場也意味著,澳大利亞迫切需要擴大其社會住房的供應規模:據澳洲住房和城市研究所研究報告估計,長達二十五年的投資不足,使澳大利亞正面臨著43.3萬所社會住房的短缺。目前的建築速度僅為每年略超過3000套,甚至都無法跟上日益增長的需求,更不用說列為備用房了。

在未來的二十年間,澳大利亞亟需將目前的社會住房數量增加兩倍,以滿足現有及將來的需求。

轉載聲明:本文為轉載文章,不代表我站觀點,對轉載有異議和刪稿要求請聯絡我們。

from 澳洲房產 – 澳洲新聞網 https://ift.tt/32x8P8B

via IFTTT

沒有留言:

發佈留言