很多家屬甚至沒機會瞄上一眼逝者的遺物——「東西都沒消毒,不敢打開」「我們都被隔離在酒店,還沒回家看過」「我想象過母親死亡,但沒想過,不能陪在她身邊」

遺物是一個人留在塵世上的活過的憑證,本文記錄了五位在疫情期間去世的人和他們的遺物,以此紀念所有在疫情中逝去的人。

庚子年大年初二,一個女兒失去了父親。

庚子年大年初二,一個女兒失去了父親。

父親被裝進白色裹屍袋,抬上車,送去武漢一家殯儀館。車離去,女兒無法跟著,讓她最痛心的是——葬禮肯定不符合父親的要求。在女兒的回憶中,父親出門前要梳妝打扮,吹頭髮花上一刻鐘,再加上思考衣褲鞋子的搭配,比女兒花的時間都長。父親生前追求體面,幾十件沒來得及穿的衣服,還掛在衣櫃里。

突如其來的疫情里,逝者是「走在」前面的人,肉體承載病痛之後,留下需要長時間平復精神痛苦的親人。為斬斷病毒傳播通道,原本應有的臨終陪伴和離世悼念,都因隔離變得倉促而草率。

「遺體要隔離,我不能守著,回到家,和母親也要分開隔離。」女兒說,愛體面的父親留下的衣服,讓她有了父親活過的真實感,但病毒隔離了一切。最後,那些衣服也被處理了。

很多家屬甚至沒機會瞄上一眼逝者的遺物——

「東西都沒消毒,不敢打開」

「我們都被隔離在酒店,還沒回家看過」

「我想象過母親死亡,但沒想過,不能陪在她身邊」

……

與親人的正式告別,他們不再奢求。

如果說遺物是一個人留在塵世上的憑證——不是因為這憑證本身有多麼特別,而是和它有關的記憶已不易尋覓。

不具名者,78歲,一沓手抄五線譜

【講述者:蔡傲竹,支援金銀潭醫院一線的護士,在確診患者隔離病房陪伴老人的最後時光】

那個老人78歲,正常體型,有1米65左右,也沒見戴眼鏡。他不能下床走動,大部分時間就躺在床上,要麼就跟病友聊聊天,要麼就玩手機。

好幾次都看見他玩手機,應該是看微信、看新聞。有時想下床活動,但身體受不了,會喘氣,所以只能在床邊坐一坐。

他病情比較重。如果是普通病人,一般都不用儀器。我第一次見他,他就已經用上高流量的吸氧機。

床頭柜上面放了筆和紙。他經常自己取下來氧氣管,我讓他帶上,但他聽力不好,我就會寫在紙上,讓他把氧氣管子戴好,不要脫下來了。

跟他講這些,他都會配合。每次給他幫什麼忙,他都很客氣,不停講「謝謝、辛苦了」之類的話。一接觸就感覺是讀過書、比較有涵養的人。

我們最後的交集是在2月8號,他走的前一天。

家屬給他送紙巾過來,只能放樓下,留個紙條,由保安提到病房門口,我再去拿。把東西給他的時候,他就躺在床頭,沒有玩手機。他讓我把床尾的一包衣服也放到柜子里,我看了一下,都是洗乾淨的秋衣秋褲。他跟我說,以後要穿,還不停地說,「謝謝,辛苦了」。

第二天我上夜班,下午突然被叫進ICU幫忙(搶救)。他已經昏迷了。醫生和他家屬交流過,也談過話了,告了病危。家屬不願讓他過多受折磨,大概救了半個小時,他就走了。

搶救的時候,我心情很沉重,腦袋裡面空白,就覺得很無助,很遺憾。期盼他好起來,過年大家都是想團圓在一起。

他離開的時候是下午6點多鍾。平時5點半,我們就會給病人發飯,後來我為他清理遺物,看到他的晚餐還擺在桌頭櫃那邊,沒打開過。

像這種傳染病,人走了以後,基本上能不帶出去(醫院)的東西都不會帶出去。他家屬說除了他的包,其他東西都不要,所以他的衣服、日用品都丟掉了。

他的包是個正方形的黑色帆布包,很多老人家平時就斜挎在身上。需要填表,我就在包里找他身份證。一打開,裡面有很厚的一沓東西,是用黑色的筆手抄的五線譜,上面還有歌詞。

那沓紙有30來張,紙張都有點泛黃了。A4紙大小,比他的包還大,他就把紙給對摺,再裝進包里。

我當時很難過,曾是那麼熱愛生活的人。一般人來住院,不會帶這些東西。他帶了,應該很熱愛這個東西,而且也覺得自己會活下來。

接連那幾天,都有病人走掉。搶救的時候,病人床頭的電話響了,應該是家屬打過來的,但沒人接。病人走了,家屬不能見最後一面,也不能好好告別,送最後一程。這是最心痛的事。

殯儀館拖走那個老人遺體的時候,我下樓,看到有家屬在哭。我問,誰誰誰的家屬在嗎?他兒子就過來了,我遞過去包,他跟我鞠了躬說,「謝謝醫生」。

和他一樣,家屬也很有禮貌。

(收拾老人遺物時,護士蔡傲竹在老人的包里看到一沓手抄五線譜。由於確診患者所在的隔離病房不能拍照,沒有留下照片。圖為情境再創作,不代表實景實物)

(收拾老人遺物時,護士蔡傲竹在老人的包里看到一沓手抄五線譜。由於確診患者所在的隔離病房不能拍照,沒有留下照片。圖為情境再創作,不代表實景實物)

王全章,68歲,「除了照片,真的沒有想起來什麼」

【講述者:王望珍,60歲,物業人員,王全章的妹妹】

1月7號,二哥在金銀潭醫院走了。我已經沒有感覺,只是知道二哥死了。

那時我也染上肺炎,在醫院隔離,病房裡燈光很差,窗戶也不讓打開,黑漆漆的。連續打了4天抗生素,我又吐又拉,也睡不了覺,一點力氣都沒有,感覺自己也要死了。

他女兒打電話來哭:「姑姑,我同意(二哥屍體)解剖,我簽字。」我整個人都是糊塗的。後來才聽說,二哥走後,醫院讓我侄女簽遺體解剖同意書,她起初沒答應。但我兒子哭著跟她說,姐,我媽也得這個病,還躺在醫院不吃不喝,簽了(能做研究),沒准還能救我媽。她最後簽了,但醫院只找到那份簽「不同意」的,沒有找到簽「同意」的,就沒做。

(注:據南方周末報道,王全章是這場疫情中第一個死去的患者,比官方通報的首位死者離世時間還早2天。他死亡當日,五位專家針對他死因的討論出現分歧。由於缺少最重要的病原學支持,專家並未就他是否死於病毒性肺炎達成一致,這或是其未成為官方通報第一例死亡患者的原因。醫院曾與其女兒溝通能否進行遺體解剖,最終未成。)

二哥發病那會兒是去年12月20號,整個武漢都不知道這個病。我們全家也不知道隔離,和他接觸的人里,二哥的女兒、女婿、還有我都被感染了。

他有點感冒,一直打嗝停不下來,在家躺了3天。後來要去一家腫瘤醫院給妻子拿葯,他順便就找我嫂子的主治醫生看,想著這樣能省一點掛號費。

每次和他打電話,都感覺他說話越來越喘,我很著急,就從武昌到漢口去找他。主治醫生先是把脈,說心臟不好,要住院。住院后,醫生又說他感冒,有肺氣腫,用的都是去火化痰的中藥。我又問體溫和血糖情況,結果都沒有測過,說人太多測不過來。

二哥就坐在床上,抓著自己的頭,說不知道為什麼要上這裡來看病。我知道,他就想節約錢,擔心自己生病花錢,沒錢給我嫂子治病。2018年,他妻子查出來癌症晚期,醫生說準備30萬,能至少活3年。本來二哥想換房子,就把房子賣掉變現了,平時能省就省。這也是為什麼他這個病最初給耽誤了。

(12月)31號轉到協和醫院,一路上女兒女婿攙著,他走路搖搖晃晃的,腳就像在地上拖著一樣。掛了內科,好不容易把他拖到2樓,一到病房門口,還沒坐下,醫生就說情況太嚴重,要去急診。急診的醫生立馬給他上呼吸機,直接下病危通知書,讓我們要有心理準備。

上了氧氣,我問他感覺怎麼樣?他說,好像從地獄到天堂了。

但那時候協和的醫生也很迷茫,不知道二哥到底得了什麼病。拍完CT,跟一周前做對比,肺全白了。醫生懷疑是艾滋,私底下問我,他是不是生活不檢點?我當時都懵了,後來做很多檢查,結果都是陰性。

我蠻高興的,說挺好的。醫生說:「好什麼?現在只要有一個指標是陽性,就可以對症下藥,但什麼都是陰性,沒辦法治。」

那幾天,我的心就一會天上一會地下。一直以來,二哥就是我的靠山。我有事都找他商量,有他在心就很踏實。

小時候父母顧不上我們,大哥總往外面跑,二哥就像父母。我們只要說他身上這件衣服不錯,他立馬脫下來就給我們。1968年他下農村,除了在地里幹活,還要挑土,築堤壩。我們幾個正在長身體,糧食不夠吃,他就省下自己的口糧,過年帶回家,他那會兒也才16歲。

二哥離開的時候68歲。他一輩子勞碌,從來就沒有輕鬆過。

後來他調去外地工作,工廠發了水果都帶回來給我們。有時為了省下一張(回家的)火車票錢,他就去扒貨運火車的車廂,要是經過武漢沒停,就從火車上跳下來。

早些年做服裝生意從外地進貨回來,貨車經常大半夜才到,一般商戶都請苦力卸貨,二哥不願意花這些錢,自己卸貨。積蓄就是在那時候攢下來的。前幾年服裝城拆遷,好不容易停下來,我嫂子又得了癌症,他又開始賣房、籌錢、看病。

我想過要留一些遺物作紀念,但是除了照片,我真的沒有想起來什麼。

他渾身上下沒有一件值得保留的東西。像我們看上什麼東西,會買下來滿足心愿,他從來不會,一旦貴了,他就不會買。

他的興趣可能是唱歌。小的時候幹活開心,他就唱。後來舞廳興起,他模仿能力強,在外面看了就回來教我們,跳給我們看。但他一輩子忙著生計,簡樸得不能再簡樸,衣服、襪子都破了,吃的東西能維持活著就行,根本沒有去外面唱歌的習慣。

過去都是他在伺候別人,剛住進協和,他想小便,下不了床,我買來紙尿褲,但他覺得尿在床上,會麻煩別人。醫生建議插尿管,他最初也不同意,說病危的人才做這些措施,但最後還是插上了。我很難受,明明一個星期前還好好的,怎麼就變這樣了?

二哥是在金銀潭醫院離開的。

轉去金銀潭那天,他女兒最後一次見他。當時他躺在擔架上,穿得很單薄,光著腳,女兒就摘下自己的圍巾,給他圍上。二哥走的時候都沒被確診,死亡證明上寫的是「重症肺炎」。

他離開后第二天,醫院讓我也轉到金銀潭,我嚇壞了,以為沒救了,要死了。後來又想,既然二哥在那邊離開,那我最後也去看看。

大年三十我出院了,到現在兩個多月,好像已經過了10年。我和二哥感情很深,但很奇怪,居然沒有太悲傷的感覺,總覺得他那個人還在。

王全章、王望珍兄妹5人。左上角是13歲的王全章,左下角是5歲的王望珍。受訪者供圖。

王全章、王望珍兄妹5人。左上角是13歲的王全章,左下角是5歲的王望珍。受訪者供圖。

沈祥玲,75歲,養老院活動卡和智能手機

【講述者:饒浩懿,自由職業者,沈祥玲的女兒】

我媽這輩子有個特點,崇拜知識分子。

她最大的遺憾就是不能考大學。我媽從小成績好,因為家庭成分不好,不允許考大學,在鄉下待了8年。有一回,屠宰場的牛生病了,她趕牛去治病,從土地堂走到武昌,一天一夜,最後牛倒在地上,累死了。這段她講過幾遍,我們每次都當笑話聽,後來細想,才覺得很心酸。

我爸是大學生,在親戚的撮合下,兩人在一起了。我媽挺高興的,如願嫁給了知識分子。後來才知道,知識分子又酸又臭。

我爸是高中老師,嘴巴很硬、很毒,以前就經常嘲笑我媽,說她沒文化。

我媽當然很委屈。不過她性格樂觀,喜歡到處旅行。美國、歐洲、俄羅斯、澳大利亞……能去的地方都去了。在澳大利亞,10分鐘2400塊(人民幣)的直升機,她直接坐了。她說,這輩子只有一次機會坐直升機,不管多少錢,都要試試。

年紀大了,旅行社要健康證明。她身體不好,我們不願意給她跑這些,她不知道上哪,自己做了個假的健康報告。我和我爸經常開她玩笑——出去旅行就是在碰瓷。

雖然嘴上不說,但能感覺到我爸很依賴我媽。她出去我爸就要一個人待著。有次她去東北玩了13天,我爸發了很大的脾氣,他說,「我80多歲了,把我一個人丟家裡面,沒良心」。我媽常說,我爸有脾氣都朝她發,她活著就是為了幫我們擋著我爸,如果她走了,我們就有得受了。

2018年,我媽中風后,不能再買菜做飯,就和我爸一起搬到了養老院。我媽沒什麼要求,我爸要求特別高,要場地寬闊,要有無障礙設施,房間得南北通透。第一個養老院鍛煉空間小,我爸不滿意,我到處問才打聽到現在這家。

他們倆都在自理樓層,住一間,平時算是各玩各的。去看我媽的時候,她經常不在房間,只要有活動她都參加,像英語角、太極拳、秋遊、唱歌。我爸不喜歡這些,就一個人待房間里。我媽喜歡嘗試新事物,會用手機看新聞看小說,我爸一直用老年機。平時和他們倆視頻,都是通過我媽的智能手機。

在養老院,我爸也發脾氣,吼我媽。

年紀大了以後,我媽變得跟小孩一樣。她有糖尿病、高血壓、動肺硬化這些毛病,自理能力不強,又喜歡吃甜的,出去玩囑咐她不能吃冰淇淋,她還是吃。我爸吼她,也是因為我媽管不住自己,偷吃偷喝血糖升高,或者貪玩熬夜了。

我媽一般不敢當面說什麼,但會打電話跟我告狀,說要搬到別的養老院,不和我爸住了。

她最開始生病那幾天,吃飯都是我爸喂的,可能他這輩子也就照顧我媽這麼幾天。(2月)18號,我送她去住院,我爸打電話問進展,剛開始沒敢說實話,每次透露一點,「情況不太好」,「可能這次挺不過去了」……

後來說了實話,他反應沒有太大,就說:「那幾天,我給你媽打電話,她都關機了。」

她是2月21號凌晨走的。19號還用手機在家庭微信群發了一條信息:今天打了四瓶球蛋白。這是她在微信上說的最後一句話。

當時全家都在想辦法買球蛋白。那時她應該是清醒的,看到大家都在為她找葯,知道都在關注她。其實我媽很喜歡熱鬧,也有一點小虛榮心,希望女兒能陪在身邊。但這次就留下她一個人。

我媽37歲才生了我,現在我37歲,又失去了她。我很難受,跟我爸說起這件事,他好像有心理準備。

他覺得,我媽能走在前面,是她的福氣。她基礎疾病很多,我爸經常擔心她卧病在床會受折磨。他還擔心如果他走在我媽前面,我媽的退休金少,住不起養老院。

養老院老人多,有一回我看到飯堂有個位置空了,隨口一問,對面的婆婆去哪了?我爸說,上個禮拜死了,那個婆婆有癌症,心梗發作,倒地就死了。

我當時嚇一跳,但我爸很淡定,說這樣走得還挺舒服的。我爸對死亡看得比較開。

我以前和他探討過,最後關頭要不要插管?他說,當然不插管。但我不知道我媽怎麼想,她走的時候,我沒同意插管。知道自己要死會很痛苦,如果能這樣睡過去,也挺好的。

很想紀念一下我媽,但現在後事辦不了,更不能請親友上門悼念。人生一場,不說轟轟烈烈,總要留一點痕跡,讓別人知道你來過吧。

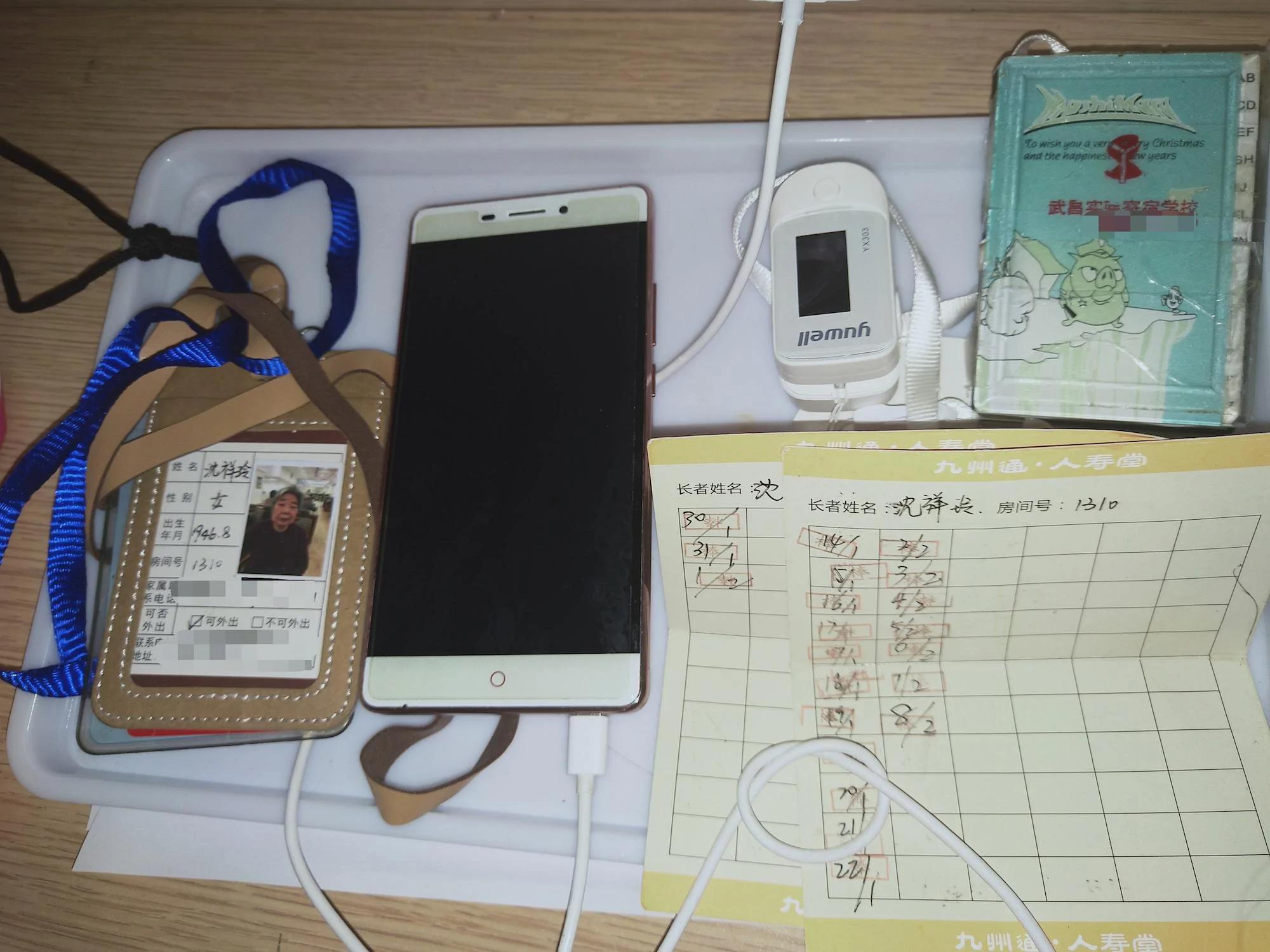

2月21號凌晨,饒浩懿的母親沈祥玲離世。這是她留在身邊的東西,右下角是養老院的活動卡。2月8號,沈祥玲還在參加活動。

2月21號凌晨,饒浩懿的母親沈祥玲離世。這是她留在身邊的東西,右下角是養老院的活動卡。2月8號,沈祥玲還在參加活動。

邱鈞,72歲,健美比賽門票和獎盃

【講述者:海容濤,41歲,邱鈞的女婿】

你知道嗎?在(漢口)中山公園,我岳父只要一出場,基本都是鎮壓全場,就像明星。因為像他這樣做健美、肌肉又好看的老人很少。

除了健身,老爺子沒什麼其他愛好,不抽煙不喝酒也不打牌。

我岳母很早就離開了。3年前,老爺子才從武昌搬到漢口和我們一起住。每天早上9點鐘出門,去公園健身。中午吃完飯,再去運動2小時,甚至晚上也會去,一天要健身4、5個小時。他畢竟70多歲了,這麼大的運動量,剛開始我們也會擔心,但每次勸他,都說沒什麼問題。

我有時在健身房碰到他。他都在力量區,做史密斯機比較多,防護很專業。我的肩、背基本都被他指導過。讓他教,他一下就進入老師的狀態,很嚴肅,做不到位直接說,「你這個動作不對,再來。」

每年,他都要把前一年參加過的比賽重新參加一遍。以前我對健美不了解,陪他去比賽才知道這一行的嚴格——控水控糖,提前多久訓練,都有要求;賽前還要打油,這樣燈光照下來,才能看到身上肌肉的線條。

去年在北京他拿了金牌,我們在奧林匹克公園、水立方那邊轉了4、5個小時,他不停和獎牌拍照,每次都笑得跟孩子一樣。

2016年武漢第一屆馬拉松,我、老婆、老爺子都參加了。我跑42公里,他倆跑13公里。跑完他們就坐地鐵到終點接我。當時還剩195米,我已經接近極限了,馬路特別窄,我突然就看到他們,那種感覺就像一個人在沙漠里走了幾天幾夜,突然有泉水,很感動。後面三屆,老爺子每次都去終點接我。

他平時不喜歡說話,只有提到健身,話才多起來。他可能就是不善於表達自己的內心。

1月24號,他開始發燒,也吃不下飯,但從來不說哪裡不舒服。我們擔心他不好意思(當面說),就列了一張表,上面都是一項一項的身體狀況,然後建了個微信群,讓他每天在群里報備,他也不報。提醒他不要去人多的地方,要戴口罩。他說沒事,還說戴口罩是件丟臉的事。

後面幾天,老爺子連粥都吃不下,我帶他去醫院拍CT、做血液檢查,到2月1號才排上核酸檢測,3號社區就給安排住到紅十字醫院。

我和老爺子最後一次見面,是在他住院后第3天。社區說我是密切接觸者,要送去隔離點。

要是我被隔離,他在醫院需要什麼日用品,或者想吃點什麼,就沒人送了。我趕緊跑到旁邊小超市,買了很多東西,給他送去。醫院進不去,我隔著路障水箱給他遞過去。當時是下午6點多,他整個人狀態很不好,眼眶都是紅的,呼吸很急促。他說,你先回去,拿過東西轉身就走了。

我看著他走進去,人很瘦小,走路也很慢,沒有什麼力氣。

和我第一次見到他,完全不一樣。2012年,我第一次見岳父,覺得他很年輕,年齡那麼大,頭髮還是黑的。他那次穿得很寬鬆,後面逐漸接觸,才知道他的肌肉比我們年輕人都好看。當時我們就3個人,他做了9個菜,雞腿、排骨、牛肉……基本能有的葷菜都有了。

住院后第4天,醫院打來電話,說人已經走了。我趕到輸液大廳,醫生用一塊屏風隔起來,老爺子就躺裡面,已經被整塊白布裹起來了。我看不到他的臉,但旁邊擺的都是我給他買的東西。

當時就感覺,人怎麼就突然沒了。整理他的東西,就一個腰包,包里就是證件,還有參加各種比賽的門票。

邱均拿過很多健美獎盃,還上過新聞

邱均拿過很多健美獎盃,還上過新聞

老黃,62歲,艾草&漂亮衣服&臘肉

【講述者:娟子(化名),音樂老師,老黃的女兒】

小時候,我的皮膚容易過敏,臉上會長熱瘡。初夏媽媽就去砍艾草,曬乾,存起來給我洗澡。現在,我快40歲了,媽媽每年還會送一大袋艾草過來。

如今家裡的艾草只剩一點了,我不捨得用了。

媽媽生了一個男孩,三個女孩,爺爺很不滿意,態度很差,總是罵她。但她從來沒虧待過我們三姐妹。她常說,我會讓你們仨漂漂亮亮,嫁到別人家不受欺負。

以前家裡窮,媽媽平時就攢花布,過年親手給我們做花裙子。大年三十晚上,她會把我們兩個辮子綁得很高,再紮上2朵她做的紅色的小布花。綁完頭髮,換上新衣服,再給我們每個人額頭上摁一個小紅點,那也是她自己做的胭脂。

這是我一生中最幸福的時光。

媽媽自己也很愛美,她是村子里最早穿裙子的婦女。她開餐館、養魚塘,很會賺錢。我10歲的時候,她給自己買了一條裙子,黑色的、帶有光澤的百褶長裙。

當時我爺爺罵了她一頓,說有這麼多孩子,也不懂得節約,還在家裡穿裙子。媽媽哭了,跟爺爺說沒亂花錢,她還說,自己以後都不買了,都給孩子留著。當時我們幾個也都哭了。

後來串親戚、開家長會,媽媽都會穿那條裙子,把頭髮盤起來,也扎一朵花。年輕的時候,她很瘦很高,皮膚也白,我同學就在後面喊,那個女的好漂亮,我都會很驕傲。那時就想,以後一定要給媽媽買很多好看的衣服。

今年過年前,她說冬天想買一件黑衣服,保暖,幹活也方便。母親和哥哥嫂子住在武漢,1月18號,我要回孝感,離開前和姐姐在武漢品牌大樓逛了一天,最後給她買了一件黑色的、帶毛領的長款羽絨外套。送過去的時候她不穿,說臘月二十九來吃年飯,穿給我們看。

那天,我自己也買了一件米白色外套,她誇了很久,說我看起來還像18歲的小公主。我又試了一套黑色長裙,媽媽建議我把頭髮盤起來,靴子換成黑色的細高跟。換上后,媽媽說,你轉個圈我看一看。

這是我最後一次跟媽媽探討衣服。後來我就不停地回憶,每天把那兩件衣服掛在柜子看一看,因為是媽媽摸過的。她總跟我說,不要買便宜的衣服,衣服要穿著舒服,對皮膚也好。

她這一生很苦,但好像一直對生活有熱愛和激情。白天,她下農田忙活,晚上,會帶回很多野外的東西。

柳條發芽,她拿特別大的汽水瓶灌水,把採回來的柳條放進去,放在我們每個房間的窗檯上。晚上月亮照進來,柳條就在窗戶上擺動。隔個幾天,媽媽就再摘一點回來。

臘月二十四,我最後一次見媽媽。離開前,她拿了幾個橘子給我,說到火車站還要等很久,她身體不舒服,不能做好吃的了。那時候,她已經發病了,發燒拉肚子,但我們一直都當感冒治。

媽媽走的那天上午,我跟她視頻,她說不了話,連眼睛都睜不開,就一直在哼哼。我感覺到不對,眼淚一下出來了,到處打電話求助。120的車還沒到,嫂子等不住,跑去醫院租了輪椅。送到醫院搶救了20分鐘,醫院就宣告媽媽走了,當時她肺部動脈已經全部破裂。

後來,屍體要求統一拉去殯儀館處理。隔著玻璃,嫂子她們看著媽媽,一個人冰冷地躺在急救台上。爸爸哭得跟孩子一樣,他們15歲認識,17歲就結婚,相依為命50多年了。

我問嫂子,能不能回家把媽媽的新衣服拿來?嫂子說醫院不讓。等了3、4個小時,殯儀館的車來了。他們簡單幫媽媽把頭髮整理了一下,裝進一個黃色的屍袋,拉上拉鏈,帶走了。

到今天我都沒有接受這個現實。以前我會想象,和母親的告別方式會是什麼?是大哭一場?還是笑著說,放心,我們幾個孩子都很好。沒想到,連最後看她一眼都來不及。

那天武漢下了一場大雪。天放晴后,嫂子拍了一個視頻,夕陽剛好照在家裡的陽台上。陽台上擠滿了綠蘿、吊蘭。媽媽很喜歡養綠植,但她不養花。她說,養花太揪心了,開少開小了都擔心,開大了,又怕營養不夠,花落的時候很蕭條,看著影響心情。

以前,每天下午媽媽都會坐在陽台的沙發上,摘菜包餃子。年前,媽媽親手掛上去的臘肉,還在陽台上搖晃。

安卓翻牆-禁聞瀏覽器、Windows翻牆:ChromeGo

AD:搬瓦工官方翻牆服務Just My Socks,不怕被牆

娟子媽媽每年送一大袋艾草給她,防止皮膚過敏。現在,娟子家還剩有媽媽去年送的艾草,她不捨得用了。

娟子媽媽每年送一大袋艾草給她,防止皮膚過敏。現在,娟子家還剩有媽媽去年送的艾草,她不捨得用了。

from 情系中華 – 澳洲新聞網 https://ift.tt/2WTp6FV

via IFTTT

沒有留言:

發佈留言